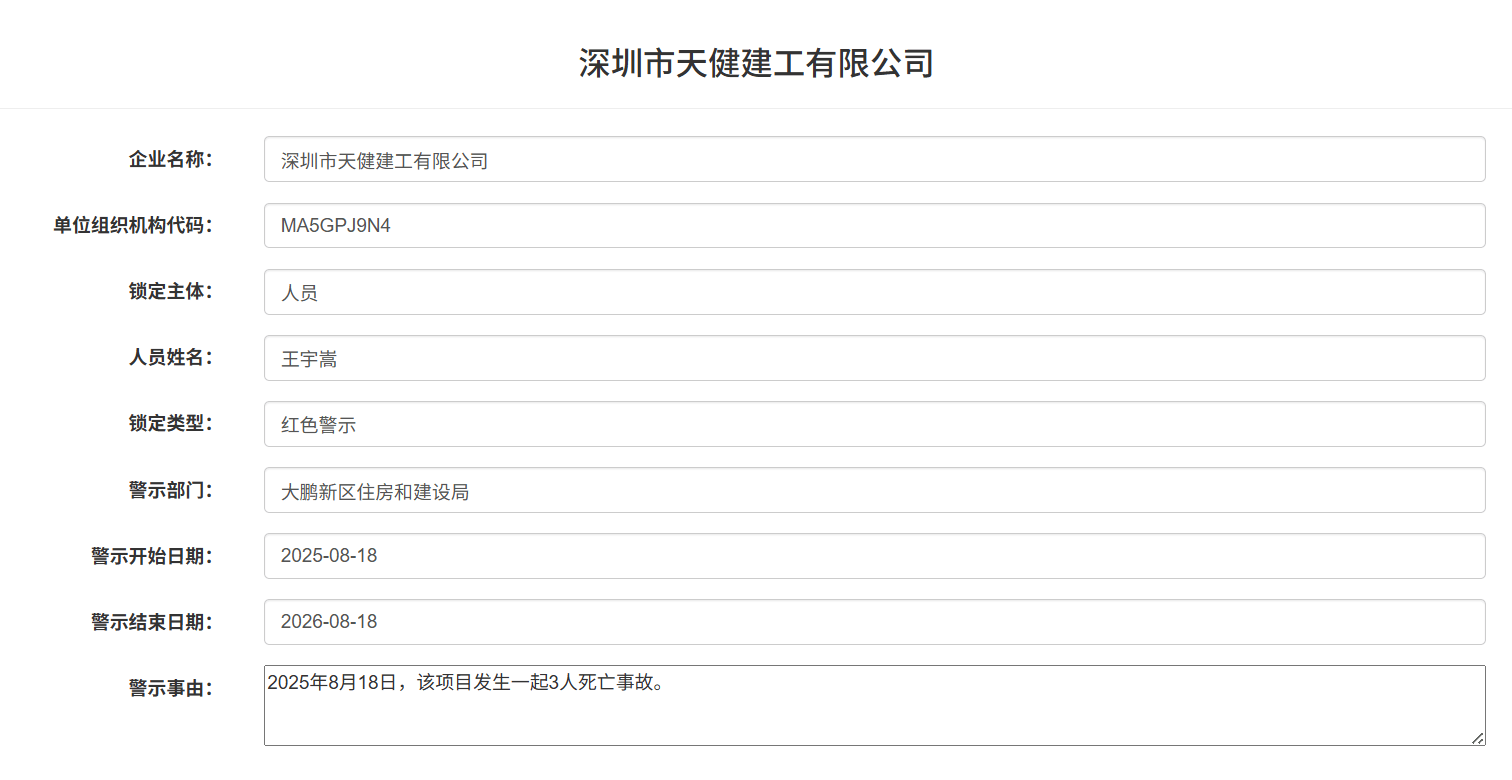

废车棚曾租住打工者 改成花园获设计金奖

摘要:2024年,日本GOOD DESIGN AWARD 2024金奖颁给了中国一群年轻人。这项奖项被称为“东方设计奥斯卡”,近年来,第一次将荣誉授予中国大陆的建筑项目。

获奖项目对成都一条老巷子中的废旧车棚进行改造、再利用,形成一处难得的公共活动空间。改造项目始于2022年,直到今年春天才建造完成。两年里,他们观察、记录老巷子的日常之物,和当地居民做访谈,了解他们的需求,调整设计方案,不断拓宽建筑设计的边界。

文|殷盛琳 编辑|王一然

在成都,玉林片区是独特的存在。你能在这里参观各类艺术展,穿行于装潢精致的酒馆、黑胶唱片店,也可以找到各色苍蝇小馆、推拿店,或者流动的小摊贩。

玉林二巷被老旧住宅楼夹在中间。在这里,围裙与袖套算得上是一种穿搭风格。华华饭店的刘姐说,“天天都在这儿和买主摆门阵嘛。就随大流,啷个舒服,啷个合适就啷个穿!”

围裙与袖套同样是包子铺黄哥、豆花铺谢伯伯的“必备单品”。二巷住着的老年人居多,黄哥说,外面的世界在变化,但二巷还像几十年前的样子。谢伯伯的豆花铺开了20年,每天早上3点半就要起来做准备,6、7点准时开张。麻将馆的杨嬢嬢记得二巷曾经的热闹:一九九几年的时候,这里被称作“小香港”,卤菜、冒菜、烧烤、串串、钵钵鸡,要吃哪样有哪样。

两年前,一群年轻人闯入这条老巷子,开始了他们的改造行动。改造的目标,最早是一处废弃车棚,后来一对老年夫妻将这里做为居所,并把空间隔开,外租给其他务工者。在社区说服他们搬走后,这片长60米,宽5.5米的空间成了这群年轻人的设计舞台。

改造完成后的公共空间。讲述者供图

展开全文

年轻人们花了两年时间,将这里彻底改造,重建为一处公共空间:组装、建造的过程由居民、志愿者以及小组成员共同完成。

今年秋天,这个改造项目获得了遥远的认可:拿到日本优良设计奖BEST100与金奖。这是近年来,第一次将荣誉授予中国大陆的建筑项目。

项目的主要负责人张唐,是个90后,她错过了建筑的黄金年代,很早就放弃了看起来稳定的设计院、国企工作。在日本读研时,张唐休学创立了独立事务所“一介建筑”。2019年左右,她开始和社区改造、城市更新类项目接触。

他们不希望这个空间一蹴而就地降落在街区,更想在与居民不断建立联系的过程中完善设计。

这次的获奖项目,张唐和她的同事们邀请了社会学、平面设计等不同学科背景的机构参与进来,对玉林二巷的居民进行调研,了解他们的过往与现状,再将各自视角中如何改善居民公共空间的巧思集中起来,进行最后的设计。

比如前期调研阶段,“社会不科学小组”显然更专业一些。他们对巷子里的商户、居民进行了访谈,用社会学的视角切入观察,发现二巷有很多非正式经济的从业者,包括流动摊贩、个体拾荒者、个体工匠等;还有很多许多老龄人口,面临失能失智、无人照护的困境。

接着,“怪鸟设计工作室”,将视线聚焦在街道上那些打破常规的日常物品上,通过拍摄、记录它们,试图探索更多私人与公共的边界以及邻里关系。

在二巷,你永远不知道一件寻常日用品会被如何“废物利用”:一户人家的废弃菜板成了展板,上面是粉笔书写的水电气维修广告;一面墙的7颗钉子,可以用来挂吊兰、裤子、雨伞和抹布;找不到主人的鞋子不仅出现在共享单车把手上,也可以出现在小巴车的车顶。

最后的建筑设计方案由一介建筑负责。事实上,这已经是他们主导的第三个围绕社区的项目。作为城市最基础的单元,社区、街巷的概念在建筑设计行业里并不稀奇。对于成都更是如此,纵横交错的街巷像毛细血管一样,串联起市井与人群。

项目成员与施工队的合影。讲述者供图

张唐和合伙人雨涵都是土生土长的成都人,也见证了这座城市的变化。

雨涵是00后,今年刚刚研究生毕业。根据她的描述,玉林曾经非常繁华,作为成都开发最早的片区之一,这里在上世纪80、90年代聚集了一批企事业单位的职工宿舍,当年的“新成都人”在这里安放青春与家庭;当时的沙子堰东巷开发了大尺度户型,层高比较高,对当时的居民可能不实用,却很适合用来开工作室。

这些楼房出租给了当时文化、艺术圈的年轻人——后来声名响亮的建筑师刘家琨,画家何多苓都曾租在这里。雨涵说:“他们也爱喝酒聊天什么的,当时玉林又开了一些小酒馆。”最有名的便是翟永明的“白夜”,从1998年到2013年底,狭小的56平米空间里,来往过许多熟悉的面孔——当时只拍过一部长片《小武》的贾樟柯曾在这里求醉,北岛、欧阳江河、刘涛、李陀……那些碰杯的夜晚组成了成都的文化版图之一。玉林街区或许是成都街巷文化最具象的存在。

后来,成都的发展重心继续南移,腾讯等互联网大厂开始在高新区落脚。玉林被时代甩在了身后。“玉林现在介于老城和新城之间,位置特别好,又不会存在被开发的情况。”张唐说,玉林重新受到关注非常偶然,民谣歌手赵雷的《成都》,迅速唤醒了人们的玉林记忆。

张唐记得,2020年前后,当地试图把玉林重新打造为文化坐标。“把以前老一辈那些人又请回来了,他们之前其实已经搬离玉林了。”2021年10月,白夜在旧址再次开业,玉林西路85号的夜晚重新热闹起来。

除了老一辈艺术家,玉林同样给了像张唐、雨涵这样的年轻设计师机会。差不多的时间,玉林开始公开招募设计师,参与城市更新的细分项目。

改造玉林二巷里的废弃车棚也算无奈之选:那是巷子里能挤出的稍微大一点的空间。张唐记得,去实地考察时,车棚的状况比想象中复杂,里面堆积了很多杂物,一对老年夫妇住在那里,他们有自己的房子,就是不去住,答应过小区搬走却迟迟没有行动。

更早之前,老人将车棚隔成了4个单间,分租给外来务工者。“从一些蛛丝马迹上能看出以前有些外卖小哥什么的(住在这里)”,张唐说,由于安全隐患很大,社区正好以改造为契机,彻底解决这个问题。

改造之前的样子。废旧车棚里住了一对老年夫妻,堆满杂物。讲述者供图

想要改造这里并不容易。倒不是技术上的困难,张唐说,这类社区项目,和普通的有明确功能要求的建筑项目比起来,问题要复杂得多。“它可能是人际关系上的问题,也可能是空间利用的问题。”

她们跟社区工作人员一起去看场地时,发现每一方都在“找机会”:从社区来说,他们需要考虑社区治理,包括房屋安全性、人员管理、进出人流之类的规范问题。但居民最关心的问题是,这里的房子还有没有拆迁的可能性。之前,他们曾有过拆迁的机会,但似乎是开发商的资金链出了问题,没能继续。这些年,许多赚到钱的人也搬离了二巷。

居民们细小的要求各种各样,比如下雨天的时候排水经常有问题;街巷里许多商铺会往外扩建,导致存有安全隐患,消防车进不来。二巷里有一些被拆到一半的房子,堆积了许多垃圾,有些原住民将拆了一半的房子又修修补补,继续低价出租。巷子的尽头,自发形成了一个市集,早上卖菜的摊贩比较多,下午卖水果,到了晚上摆满宵夜摊。

张唐和雨涵已经记不清设计方案具体修改了多少遍。但“其实很多都不能通过建筑设计来解决”,张唐说,像老旧社区排水、电路之类的问题是基础民生问题,她们能做的或许是,让这个地方被更多人看到,无论是市场还是政府加入进来,都能逐渐解决更多具体问题。

最后,她们的方案确定为,采用便于回收和组装的轻钢结构,搭建一处可以用于后续社区商业化的公共空间。

实际建造的过程很快,前后不到一周。建造完成后,与居民不断沟通、调整反而是个漫长的活计。因为原始车棚进深非常深,又很窄,经过多轮尝试和沟通,设计小组最初采用了单坡面金属板,但落地后,周边的居民感受到有强烈反光。项目需要重新调整。

为了改善反光问题,设计团队在棚顶做了花台。讲述者供图

雨涵记得,调整过程中,她们也会跟楼上居民一起讨论想法。巷子里一家麻将馆的老板是个同样爱做设计的热心肠,有次他跑过来,建议拉一块布,但根据经验,布类的持久性不够。改造陷入僵局,设计团队设想了许多方式,比如把坡面换个方向和角度,最后都被否决了。

谁都没有想到,改造灵感的来源来自于巷子里的一位老奶奶。由于废弃车棚的清理改造,原本被杂物堆积的巷口被清理干净,那个奶奶迅速占据了一小块“领地”,种植了一些花花草草。“这个时候我们就想,要不要把这儿(斜坡顶)改成一个锯齿形的小花台,可以直接对着居民的窗户,也不会有封闭、压抑的感觉。”

“在这个过程中,大家觉得这件事情很有意思,算是一个共创的结果”。雨涵说,在2024年春天,她们邀请了附近居民一起种下了薄荷、旱金莲、金沙蔓。

附近的居民们一起自发组成了浇花小组,共同守护植物的生长。有时,大家会在群里分享浇水的新发现:紫苏已经开苞,金沙蔓长出了新芽。

7月,小组决定开启招商计划,招募一家花店入驻社区,探索老社区商业新的可能性。9月,花店在改造好的空间中正式开业,店员们接管了屋顶的浇花任务。

对于张唐和雨涵来说,这个项目像是“天赐的礼物”,让她们顺利度过独立事务所的前期,迅速积累了项目经验和知名度。

没人想到真的能拿到奖项。张唐记得,日本评奖委员来成都现场考察时,比约定的时间早了至少半小时,她猜测对方和周边的居民进行了回访调查,也许就是一起浇花的邻居们。

这是两位年轻设计师目前为止最满意的项目,它代表着一种自由探索的可能性,就像获奖评语中说得那样:“该项目充分展示了在改善社区环境、提升生活质量和构建美好家园的社会实践中,自下而上的社区参与的可能性和重要性。”

评论